瑤族服飾刺繡歷史源遠(yuǎn)流長,就如同古老的瑤歌一直傳唱的那樣:“盤古造人先造女人,又造男人讓女的招郎結(jié)親。女人坐著高機(jī)織細(xì)布……女人在家織布勤繡花,盤古又造松明來點(diǎn)燈。”歌中闡述,瑤族先民從遠(yuǎn)古時(shí)代起就有了自己的刺繡文化。

瑤族服飾刺繡的歷史,可以追溯到秦漢時(shí)期。據(jù)史書記載,在秦漢時(shí)期,瑤族先民便已知道用木皮制作服飾。《后漢書》卷一一六記瑤族先民盤瓠事說,盤瓠死后,其子女便“自相夫妻,織績木皮,染以草實(shí),好五色衣服,裁制皆有尾形……衣裳斑斕”。雖然此記載未對(duì)服飾的圖案和樣式具體描繪,但可以看出已具有五色斑斕的鮮明特點(diǎn)。

隋代的瑤族先民,被稱作莫徭,《隋書·地理志下》卷三載:“長沙郡(治今湖南長沙)又雜有夷蜒,名曰莫徭。自云其先祖有功,常免徭役,故以為名。”隋唐時(shí)期,隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,各民族經(jīng)濟(jì)文化互相交流,瑤族服飾又有了新的變化。瑤族的繡花裙、繡花衣已經(jīng)在記載中出現(xiàn),如《隋書》卷三十一載,其先民莫徭,“男子但著白布褲衫,更無巾褲;其女子青布衫,斑布裙,皆無鞋履”。劉禹錫也在《插秧歌》中寫到:莫徭“農(nóng)婦白纻?cè)梗r(nóng)父綠蓑衣”。纻是一種苧麻織物,白纻?cè)故瞧r麻所織的白粗布裙。

宋代是瑤族社會(huì)發(fā)展的一個(gè)重要時(shí)期。相較于前朝,宋代瑤族的印染技術(shù)和挑花刺繡技術(shù)更上一層樓,技藝更純熟,花樣更精巧。瑤族服飾在實(shí)用的基礎(chǔ)上,開始更多地追求美感,以蠟染、挑花、刺繡為飾,男子喜以雞羽為插髻,女子喜以銀、錫、海螺等為飾。據(jù)宋人周去非在廣西為官時(shí)所見,當(dāng)時(shí)靜江府所屬瑤族多“椎髻臨頭,跣足帶械,或袒裸,或鶉結(jié),或斑布袍禱,或白布巾,其酋則青布紫袍。婦人上衫下裙;斑斕勃窣,唯其上衣斑紋極細(xì),俗所尚也”

瑤族刺繡主要流傳于粵北乳源瑤族自治縣的必背、游溪、東坪鎮(zhèn)農(nóng)村及乳城、桂頭鎮(zhèn)部分地區(qū)。乳源瑤族屬過山瑤,該族婦女自古愛繡花,閑時(shí)針不離手,代代相延,但刺繡確切產(chǎn)生年代已無從考證,其歷史淵源據(jù)說與瑤族先祖“盤瓠毛五彩,故令瑤姎徒衣服斑斕”(《廣東新語》)的傳說有密切關(guān)系。

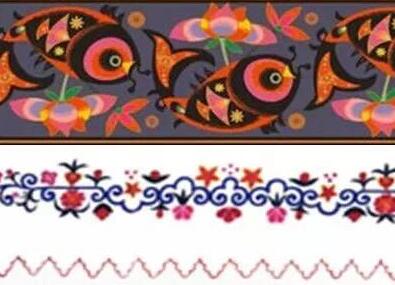

乳源瑤族刺繡以黑色、藍(lán)色、白色布料為底布,以紅、綠、黃、黑、白五種色線作線繡,廣泛用于衣服、頭帕、圍裙、角帽、童帽、腳綁和挎包、傘袋等的裝飾。當(dāng)?shù)噩幇麕缀鯊念^到腳都以五彩斑斕的繡色把自己裝扮起來,格外美觀精神。

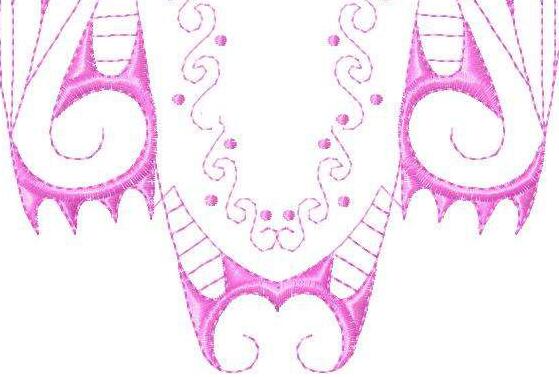

乳源瑤族刺繡技藝獨(dú)特,繡時(shí)不需畫稿,按不同布色先用黑線或白線依著布紋繡出一行行方格,再在方格中繡出各種圖形。尤為神妙的是不必看正面,只從反面而繡,卻能在正面構(gòu)成三角形、齒狀形、城堞形等不同紋樣,其綴合起來就形成一個(gè)個(gè)形紋圖樣,再經(jīng)組合便成為各類物品上的完整裝飾圖案。

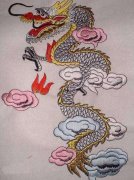

乳源瑤族刺繡的形紋圖案制式劃一、造型奇特、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、樣式繁多。其線條必是對(duì)角線、垂直線、平行線而無弧線,圖案配色組合各異,但基本形態(tài)是定型的,且各地的過山瑤皆大體相同,呈現(xiàn)出幾何化、程式化的特征;其造型抽象,有變形、夸張、象征、比喻等多種表現(xiàn)形式和表達(dá)技巧;其大蓮花、八角花等形紋結(jié)構(gòu)繁復(fù),甚至有型中型的復(fù)合構(gòu)成和多重組合;其形紋圖案有男女、佛手、唐王印章、文字、龍身、獸蹄、鹿、蜘蛛、魚骨、鋸齒、碎花、單花蕊、組合花蕊、大花蕊、梧桐花、蓮尾花、鳳仙花、松果、大松果、大八角、豆腐格等26種樣式。

這些奇異古拙而經(jīng)典的形紋圖案記載了瑤族生存發(fā)展、信仰崇拜、傳統(tǒng)文化藝術(shù)和思維觀念的歷史,是過山瑤民族身份的符號(hào)和標(biāo)志,具有多學(xué)科的研究價(jià)值。隨著社會(huì)生活的變遷及時(shí)髦服裝的流行。

瑤族的傳統(tǒng)服飾以至生活習(xí)俗也在悄然地發(fā)生著改變,由于許多瑤家姑娘外出打工,在學(xué)女孩課業(yè)過重等原因,刺繡習(xí)慣已慢慢淡化,乳源瑤族刺繡已面臨后繼乏人、技藝瀕臨失傳的困境,急需采取有效措施加以保護(hù)。